Avatar est l’un des groupes les plus marquants de la scène metal actuelle. Sa force ? Transformer chaque concert en une véritable expérience. Entre performances théâtrales, riffs tranchants et mélodies entêtantes, la formation a imposé une signature unique.

Au fil des albums, le groupe n’a jamais cessé d’évoluer. Toujours en quête de renouveau, Avatar explore sans relâche de nouvelles formes d’expression, souvent teintées d’horreur et de peurs primales.

À Paris, Johannes Eckerström nous accueille le temps d’une journée promo. Loin de son personnage inquiétant sur scène, il se montre d’une grande douceur, curieux et ouvert. On découvre un artiste introspectif, fasciné par l’ombre, la provocation, mais aussi par le jeu et la mise en scène.

Entre réflexions sur la création et influences cinématographiques, cette conversation plonge au cœur de l’univers d’Avatar : un monde où le metal, l’horreur et l’humanité s’entrelacent. Avec Don’t Go In The Forest, son dixième album, le groupe suédois confirme sa longévité et son statut à part dans le metal contemporain.

Pour ce dixième album, Don’t Go In The Forest, on sent une intensité nouvelle, plus sombre, plus provocante, presque libératrice. Qu’est-ce qui t’a donné envie d’explorer cette direction ?

Johannes Eckerström (chant) : Pour moi, chaque album doit être différent. Une partie de notre mission, c’est de ne jamais écrire la même chanson deux fois. On cherche toujours à enlever le superflu, à atteindre un niveau d’honnêteté plus profond. Même quand tu crois avoir atteint un nouveau palier dans le fait de laisser la musique respirer et parler d’elle-même, tu peux toujours aller plus loin.

Je suis un grand fan de Devin Townsend, par exemple : chaque nouvel album est un reflet honnête de l’endroit où il en est à ce moment. Moi, je veux faire des choses qu’on ne pouvait pas faire il y a dix ans, qu’on ne peut faire que maintenant. Et puis, idéalement, on grandit, on change, on change d’avis et on se dirige ailleurs avec notre musique. Dans cinq ans, cet album sera déjà de l’histoire ancienne. Donc oui, on embrasse toujours le changement.

C’est toujours un album de metal, Avatar reste un groupe de metal, mais au-delà de ça, on laisse la musique être ce qu’elle doit être. L’important, c’est de comprendre pourquoi il est important pour nous de le faire, et ça commence simplement avec la musique. On veut apprendre quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de nouveau en tant que musiciens et auteurs-compositeurs. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les concepts, les paroles, le chemin qu’on parcourt pour créer les chansons ensemble. L’objectif, c’est toujours d’apprendre sur soi ou sur le monde, de vivre une expérience d’exploration et de découverte à chaque fois.

Tu dis que cet album ne pouvait pas naître à un autre moment. Pourquoi ?

Johannes : Parce qu’il vient de qui nous sommes maintenant. Du présent. Cette fois, j’ai vraiment laissé parler le subconscient, surtout pour la moitié des morceaux. Les idées viennent souvent de là. Tu t’assois avec ta guitare, tu n’as rien, tu joues un peu, et quelque chose surgit. Pareil pour les paroles : tu ressens la musique, tu écris, et soudain, quelque chose prend forme.

Avant, je voulais tout de suite comprendre ce que ça “voulait dire“. Maintenant, je laisse venir. Si c’est beau, si ça résonne, je continue. Par exemple, “Captain Goat” est né presque phonétiquement. Les mots sont venus d’eux-mêmes, et à la fin, je me suis rendu compte : ah, tiens, c’est une chanson sur Satan. Ce lâcher-prise m’a permis d’écouter une voix plus profonde, plus calme, mais aussi plus puissante. C’est différent de l’époque où j’écrivais juste pour trouver des mots “cool“.

Il y a aussi une chanson d’amour, “Howling At The Waves”. C’est nouveau pour toi.

Johannes : Oui, et c’est presque un choc pour moi. (rires) Jusqu’ici, je n’avais jamais vraiment écrit de chanson d’amour dans le sens classique du terme. J’ai souvent écrit sur la perte, la dépendance, le manque, la culpabilité. Mais pas sur l’amour quand tout va bien.

“Howling At The Waves”, c’est une chanson très directe, très simple : elle parle de deux personnes qui traversent quelque chose ensemble. C’est une chanson pour ma femme.

Et je crois que je n’aurais pas pu l’écrire avant. Il faut être capable de se montrer vulnérable, de ne pas avoir peur de la sincérité. Plus jeune, je n’étais pas prêt pour ça. J’aurais trouvé ça naïf ou inconfortable. Aujourd’hui, non. C’est devenu nécessaire.

À l’opposé, “Death And Glitz” semble aborder un sujet beaucoup plus dérangeant.

Johannes : Oui, c’est une chanson difficile. Elle parle de notre fascination collective pour le true crime, ces récits réels de meurtres et de tragédies que les gens consomment comme du divertissement.

C’est quelque chose qui m’a toujours mis mal à l’aise. Ce ne sont pas des fictions, ce sont de vraies victimes. Des jeunes femmes assassinées, des familles détruites. Et pourtant, on regarde ça en série sur Netflix, on en discute comme d’un bon épisode.

J’ai voulu interroger ce malaise. Pas pour juger, mais pour comprendre ce que ça dit de nous.

Du côté masculin, il y a une forme d’objectification morbide : la “fille morte” devient une image, un fantasme. Du côté féminin, il y a souvent une projection, une identification – “ça aurait pu être moi” – qui crée une fascination paradoxale.

C’est une réflexion sur notre rapport à la mort, au voyeurisme, à la souffrance des autres. Et je ne dis pas que j’ai raison, mais j’avais besoin d’être assez en paix avec moi-même pour écrire là-dessus sans cynisme ni posture.

L’album explore aussi de nouvelles textures sonores. De quoi es-tu le plus fier ?

Johannes : Je suis très heureux d’avoir intégré le piano au cœur du groupe. Avant, c’était mon moment solo sur scène, pendant que les autres allaient boire une bière. (rires)

Là, c’est devenu un instrument de groupe à part entière. Ça change complètement la dynamique : je ne suis plus seulement le chanteur qui “flotte” au-dessus du son, je fais partie du moteur rythmique, du groove.

L’idée est née un jour par hasard, pendant une balance. Je jouais “Tower” au piano, et notre batteur, John, est monté sur scène plus tôt que d’habitude. Il a commencé à jouer par-dessus. C’était magique. J’ai eu l’impression d’être Elton John dans un groupe de metal. (rires)

À partir de là, j’ai retravaillé plusieurs morceaux avec cette approche. Et ça a donné “Howling At The Waves”, entre autres. C’est un son plus organique, plus vivant.

Parlons maintenant de ton personnage, qui fascine. Est-ce un rôle ou une extension de toi-même ?

Johannes : Ce n’est pas un rôle. C’est une extension de moi-même. Je ne suis pas acteur. Je suis performeur. Sur scène, je ne joue pas un personnage : je réagis à la musique.

Le clown est venu naturellement. J’étais déjà le “clown de la classe“. Et dans ce personnage, il y a à la fois la joie, la peur, la tragédie. Comme dans notre musique.

Mais je ne veux pas être une figure antagoniste. J’incarne quelque chose qui invite le public à affronter sa peur, pas à la fuir. Même le maquillage n’est pas un artifice pour devenir quelqu’un d’autre : il souligne et amplifie ce qui est déjà en moi, dans la performance et dans la musique.

Ta musique parle souvent de douleur et de solitude. Tu penses qu’elle aide les gens à se sentir moins seuls ?

Johannes : Oui, mais c’est la musique qui fait ça, pas moi. J’ai reçu des témoignages bouleversants. Des gens qui ont surmonté des épreuves en nous écoutant. C’est magnifique, mais je n’en tire pas de gloire : ils ont fait le travail.

La musique ne crée rien qu’il n’y ait déjà en toi. Elle éveille. Elle résonne. Et le metal, en particulier, a cette force communautaire : il rassemble les outsiders, les gens qui ne se sentaient pas à leur place ailleurs.

Tes visuels et ton univers évoquent souvent le cinéma d’horreur. Quels films t’ont marqué ?

Johannes : Le premier, c’est Halloween. Je l’ai vu beaucoup trop jeune, ce qui est souvent le meilleur moment pour découvrir un film d’horreur. J’étais seul à la maison, je n’aurais pas dû le regarder, mais je l’ai fait. Et cette fin, quand il n’est plus là… merde, il est dehors ! Ce truc m’est resté.

Mais je pense que les films d’horreur ne sont pas aussi néfastes pour les enfants qu’on le croit. The Shining m’a aussi marqué – c’est un film sublime. Et celui vers lequel je reviens toujours, c’est L’Exorciste.

Je crois que ce qui rend un film d’horreur vraiment grand, ce n’est pas le nombre de dents du monstre. C’est l’empathie. Pour qu’un film fasse peur, il faut qu’on se soucie du protagoniste. C’est pour ça que la construction de L’Exorciste est géniale : on apprend à connaître la mère et la fille, leurs vies, leurs épreuves. On les comprend. Alors quand le démon arrive, c’est insupportable, parce qu’on a appris à les aimer.

Les meilleurs films d’horreur sont donc remplis d’empathie. Sinon, c’est juste : “Ils lui ont coupé la tête !” Ce qui peut être amusant – Vendredi 13, par exemple, c’est fun, mais ce n’est pas terrifiant de la même façon. Ce sont des archétypes : les ados qui couchent, fument, font la fête et se font punir. On ne ressent pas grand-chose pour eux.

J’aime aussi quand l’horreur flirte avec la comédie, comme Shaun Of The Dead ou Tucker And Dale Vs Evil. Mais si on parle de pur cinéma d’horreur, pour moi, tout repose sur l’empathie. Et si un enfant de 12 ans a peur, tant mieux : ça veut dire qu’il a ressenti quelque chose, qu’il s’est attaché.

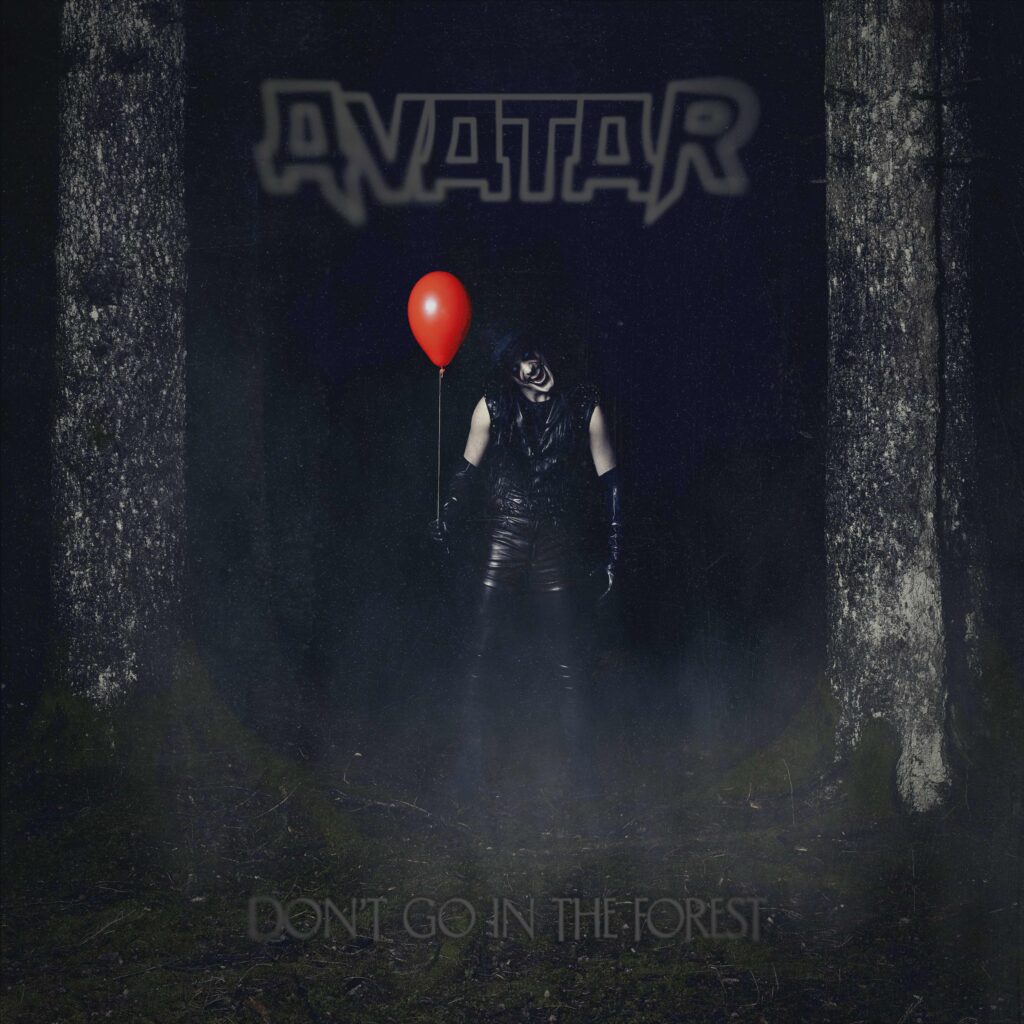

Et en parlant de film d’horreur, la pochette de l’album fait évidemment penser au film Ça (It) de Stephen King. Qu’est-ce que ce clin d’œil au clown maléfique dit du monde d’Avatar ?

Johannes : Moins de choses que tu ne pourrais le croire, en réalité. C’est vraiment un clin d’œil, rien de plus. On en est venus là un peu naturellement, je crois que c’était vers 2011, quand on a fait le clip de “Black Waltz” pour la première fois, avec ce maquillage de clown horrifique. On s’est dit : “Tiens, c’est cool, c’est un peu The Crow, un peu Orange mécanique, un peu The Joker, un peu Ça.” Et c’est resté.

Ensuite, sur scène, j’ai commencé à jouer avec des ballons. Il y en a eu des tonnes pendant des centaines de concerts. Pendant “Black Waltz”, je respirais de l’hélium pour dire “Hey, what’s up guys ?” avec une voix ridicule, puis je filais le ballon à quelqu’un dans le public. Je gardais toujours le dernier ballon pour la fin du show : parfois, je le donnais à un enfant s’il y en avait un, mais la plupart du temps, il n’y en avait pas… alors je le faisais éclater au visage de quelqu’un.

Du coup, le ballon est devenu un symbole récurrent, un élément de scène à part entière. Et quand est venu le concept mystique et spirituel de Don’t Go To The Forest, cette idée de la forêt comme un présage, un lieu entre la vie et la mort, le ballon s’est imposé naturellement. Tout s’est imbriqué. C’est aussi simple que ça.

La scène est ton terrain de jeu. Comment imagines-tu les prochains concerts avec ce nouvel album ?

Johannes : Tout est déjà en construction aux États-Unis ! Je ne veux pas trop en dire, mais tout tourne autour du concept de metal circus. On pousse cette idée encore plus loin. Il y aura des éléments de scène mécaniques, des mouvements qu’on n’avait jamais pu faire avant, un peu de robotique, disons.

Et comme on joue dans des salles de plus en plus grandes, on peut aller encore plus loin, réaliser des idées folles. Des costumes plus élaborés, des changements rapides, des décors qui bougent… Chaque tournée devient un Avatar Show plus grand, plus intense, plus immersif.

Plus effrayant aussi ?

Johannes : Sans doute, oui. La setlist et la présentation penchent davantage vers le côté violent du metal. Mais un concert d’Avatar, c’est toujours un mélange de noirceur et de plaisir. Enfant, je regardais sans arrêt la tournée Dangerous de Michael Jackson, enregistrée sur VHS. C’est une influence majeure pour moi.

Chaque album capture le moment présent, mes obsessions, mes colères, ma vie. Mais un concert, lui, réunit le passé, le présent et le futur d’Avatar. Quand je joue “Bloody Angel”, je dois porter le manteau rouge, comme dans le clip. C’est notre “Smooth Criminal” à nous.

Et puis il y a “Avatar Country”, qui a désormais sa place à jamais sur scène. On revisite les anciens morceaux, on en crée de nouveaux, et petit à petit, tout ça alimente le futur d’Avatar.

Vous jouerez dans des stades l’an prochain, ça doit être super excitant, non ?

Johannes : C’est une expérience fascinante. Étonnamment, la taille du lieu compte moins qu’on ne le pense. On s’y habitue vite. Ce qui change, c’est la façon de gérer l’énergie. Au début, on joue devant 30 personnes et on essaie de rendre ça immense. Puis, un jour, on doit rendre un stade intime.

C’est là que réside le vrai art de la scène : faire sentir à quelqu’un au dernier rang qu’il fait partie du moment. Bruce Dickinson (Iron Maiden) est un maître absolu là-dedans. Des milliers de gens jurent qu’il leur a fait un signe personnel, ce qui est mathématiquement impossible, mais il donne tellement de lui-même qu’on le croit.

Quand ça fonctionne, cette énergie revient vers toi décuplée. Et bien sûr, plus il y a de monde, plus cette vague est puissante.

Mais quand tu es en première partie, il faut donner beaucoup plus pour la recevoir. Cet été, on a terminé la tournée sur un festival en Belgique – nos fans, notre public. Et là, on s’est dit : “Ah, voilà ce que ça doit être.” C’est ce lien qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça.

Dernière question : Notre média s’appelle RockUrLife, donc, en une phrase, qu’est-ce qui rock ta life ?

Johannes : (rires) Je n’ai jamais donné une réponse en une phrase… mais d’accord : Sodom. Écouter Sodom à la salle, ça me donne de l’énergie et me pousse à me dépasser.

Site web : avatarmetal.com